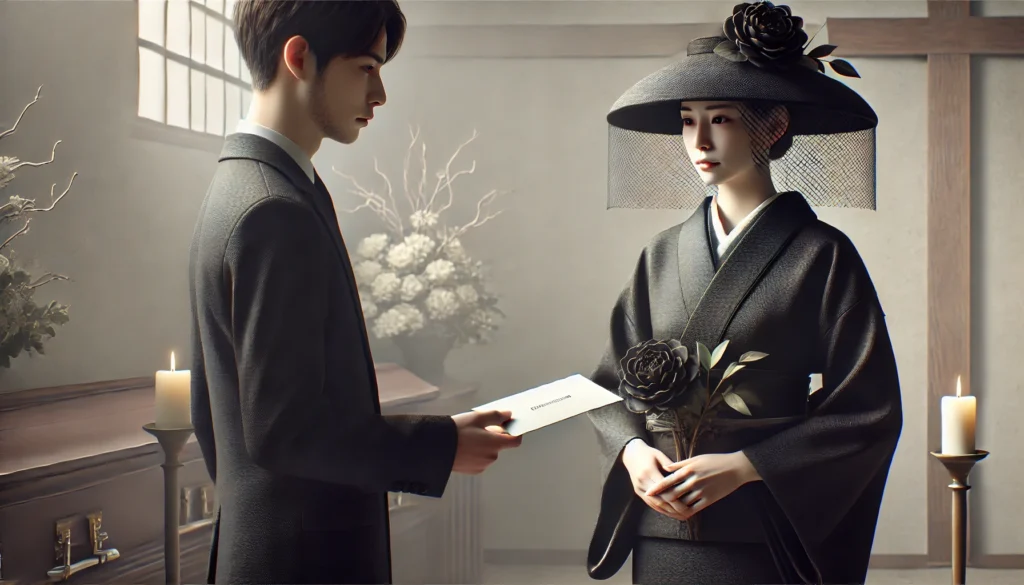

お通夜で香典だけ渡して帰る時間は?失礼にならないか不安な方へ。仕事や体調、ご家庭の事情などで長時間の参列が難しい場合、香典だけを渡して早めに退席することは、適切なマナーと配慮があれば認められます。本記事では、遺族から見た印象や、失礼にならないためのベストな到着タイミング、受付での実践的なマナーを解説します。

-

香典だけ渡すことが認められる状況とその理由

-

遺族から見た印象と配慮すべき点

-

おすすめ到着タイミングと避けるべき時間帯

-

受付、退席、服装に関する具体的なマナー

本記事は、仏教・神道を含む葬儀文化に関する一般的な情報をまとめたものであり、特定の宗派や教団の見解に偏らない中立的な立場で作成しています。

内容は、葬儀マナーや文化習慣について信頼性の高い公的機関・学術機関・非営利団体の資料を参考にしていますが、地域や宗派によって異なる場合があります。

参考文献・外部リンク:

-

文化庁「宗教年鑑」 https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/index.html

-

全日本葬祭業協同組合連合会 https://www.zensoren.or.jp/

-

国立国会図書館リサーチ・ナビ「葬儀・埋葬」https://ndlsearch.ndl.go.jp/

最終的な判断や詳細な作法については、必ず菩提寺や神社など直接関係する宗教施設・関係者に確認することを推奨します。

さらに詳しい資料や信頼できる情報源は、当サイト内の「仏教・神道の参考リンク集」もあわせてご覧ください。

⇒ https://shinto-buddhism.com/shinto-buddhism/shinto-and-buddhist-sites/

お通夜で香典だけ渡して帰る時間と到着の目安

- 香典だけ渡すことが認められる状況

- 遺族から見た印象と配慮すべき点

- 一般的な受付開始の時間

- おすすめ到着タイミング

- 避けるべき時間帯

- やむを得ず遅れる場合の対処法

香典だけ渡すことが認められる状況(仕事・遠方・体調・小さな子どもなど)

お通夜で香典だけを渡して早めに退席することは、一般的な参列方法とは異なりますが、仕事や家庭の事情、健康上の理由など、やむを得ない事情がある場合には配慮されることがあります。

例えば、遠方に住んでおり長時間の滞在が難しい場合、仕事の都合で開始時間までに到着できない場合、体調不良や感染症予防の観点から長居を避ける必要がある場合、小さなお子様連れで会場滞在が困難な場合などが該当します。

これらは遺族や参列者への配慮が前提であり、到着時には受付で一礼し、短くお悔やみの言葉を伝えることが大切です。一般的に、香典は故人や遺族への気持ちを形にしたものであり、滞在時間の長さよりも誠意が重視されると考えられています。

事前に遺族に電話やメールで事情を説明しておくと、誤解や失礼な印象を避けられます。特に宗教儀礼の面では、仏教や神道の葬儀作法については、複数の宗派や地域の慣習によって解釈や重点が異なります。

一般的には「心を込めた対応が大切」とされることが多いですが、これは文化人類学や宗教学の研究、ならびに一部の葬儀マナー解説書でも紹介されています。ただし、最終的な判断や具体的な作法については、菩提寺や神社など、直接関係する宗教施設や関係者に確認することが推奨されます。

遺族から見た印象と配慮すべき点(一言のお詫びや事前連絡の有無で印象が変わる)

遺族の立場からすると、香典だけを受け取って早めに帰る参列者に対して、事前に事情が知らされていれば理解を示すことが多いといわれています。

しかし、何の説明もなく短時間で立ち去る場合は、形式だけの対応と受け取られ、冷淡な印象を与える可能性があります。一言のお詫びや事前の連絡は、印象を大きく左右する重要な要素です。例えば「仕事の都合で最後までお見送りできず申し訳ありません」や「体調がすぐれず長く滞在できないため、香典だけで失礼させていただきます」といった簡潔な言葉が適切です。

また、受付で渡す際には、芳名帳への記入や袱紗から香典袋を丁寧に取り出すなど、マナーを守ることが大切です。神道の場合も同様に、拝礼の作法や丁寧な言葉遣いで敬意を示すことが求められます。礼儀を欠いた対応は、香典の額や形よりも強く印象に残るため注意が必要です。

- 事前に電話やメールで事情を説明する

- 受付や遺族に「本日はこれで失礼いたします」と声をかける

- 長話は避け、簡潔かつ礼儀正しい挨拶をする

一般的な受付開始の時間(開始30〜60分前が多い)

多くの葬儀会館や寺院では、お通夜の受付は開式の30〜60分前から始まることが一般的です。これは開式直前の混雑を避け、参列者が落ち着いて挨拶や準備を行えるよう配慮された時間設定です。

地域や宗派によって差があるため、事前に案内状や葬儀社の案内を確認することが望ましいです。仏教のお通夜では、受付後にお焼香までの時間を静かに過ごすのが通例であり、神道では玉串奉奠まで待つことが多いです。

香典だけを渡して退席する場合でも、受付時間内に到着することが最低限のマナーとされています。また、開式1時間以上前に到着すると遺族やスタッフの準備を妨げる恐れがあるため避けるべきです。公式な案内に記載されていない場合でも、葬儀社や喪主に直接確認すると安心です。

| 開式時間 | 受付開始目安 |

|---|---|

| 18:00 | 17:00〜17:30 |

| 19:00 | 18:00〜18:30 |

おすすめ到着タイミング(開始15〜30分前が理想)

香典だけを渡す場合の到着時間は、開式15〜30分前が理想的とされています。この時間帯は受付が落ち着いており、遺族やスタッフが対応しやすい状況です。また、式が始まる直前に駆け込むと、他の参列者の視線を集めてしまい、落ち着いた雰囲気を乱す可能性があります。

仏教・神道ともに儀式は厳粛さが求められるため、時間の配慮は重要です。特に神道では式次第の進行を中断しないよう細心の注意が必要とされています。さらに、余裕を持った到着は、自身の身支度や挨拶にもゆとりをもたらします。

やむを得ない事情でこの時間に到着できない場合は、必ず事前に遺族へ連絡を入れ、受付時間や対応可能なタイミングを確認するのが望ましいです。

- 受付の混雑を避けられる

- 遺族や受付担当者と落ち着いて挨拶できる

- 式の進行を妨げない

避けるべき時間帯(開式直前、式中、閉式間際)

香典だけを渡す場合でも、到着時間には特に注意が必要です。避けるべき時間帯としてまず挙げられるのは開式直前です。式が始まる数分前は参列者が着席しており、受付スタッフも式場案内や最終準備で忙しいため、落ち着いた対応が難しくなります。

次に避けたいのは式の最中です。お経や祭詞が響く中での入場は進行を妨げ、周囲の視線を集めてしまいます。そして閉式間際も、遺族や参列者がお見送りや後片付けに入るため、香典の受け渡しに時間を取れない場合があります。これらの時間帯に到着すると、遺族への挨拶やお悔やみの意が十分に伝わらない恐れがあります。

やむを得ず避けられない場合は、事前に遺族や葬儀社へ連絡し、到着時の流れを相談しておくことが望ましいです。宗教儀礼の場では、静けさと時間厳守が最も重んじられるため、時間帯の選択はマナーの核心部分といえます。

- 開式直前:進行準備で慌ただしい

- 式中:静粛を保つ必要があるため渡せない

- 閉式間際:片付けや食事準備で多忙

やむを得ず遅れる場合の対処法(事前連絡・静かな受付)

予定より到着が遅れる場合は、必ず事前に遺族または葬儀社へ連絡することが大切です。遅れる理由と到着予定時刻を簡潔に伝えることで、遺族側も対応の準備ができます。式の途中に到着する場合は、入口付近で係員の指示を受け、進行を妨げないよう静かに入場します。

香典だけを渡す場合は、受付で短くお悔やみの言葉を述べ、手短に手続きを済ませましょう。また、服装や持ち物は事前に整えておき、受付で慌てないようにすることも重要です。

仏教の場合、お焼香をせずに退席することもありますが、その際は「香典だけで失礼いたします」と一言添えると誠意が伝わります。

神道でも同様に、玉串奉奠を省略する場合は説明を添えるのが望ましいとされています。遅刻時の対応は、形式よりも態度や配慮が印象を左右するため、静かで丁寧な所作を心がけることが大切です。

- 事前連絡で到着予定を伝える

- 到着後は静かに受付を済ませる

- 必要最低限の挨拶にとどめる

お通夜で香典だけ渡して帰る時間のマナーと流れ

- 受付での挨拶とマナー

- お悔やみの言葉例

- ご遺族への声かけタイミングと例

- 退席の仕方

- 服装のマナー

- お焼香は必須か

- まとめ

受付での挨拶とマナー(一礼・芳名帳記入・袱紗からの渡し方)

受付に到着したら、まず軽く一礼して故人と遺族に敬意を表します。その後、芳名帳にフルネームと住所を丁寧に記入します。これは遺族が後日お礼状を送るために必要な情報です。

香典袋は袱紗に包んで持参し、受付で袱紗からゆっくりと取り出して両手で渡します。このとき、表書きが相手から読める向きになるよう注意します。渡す際には「このたびはご愁傷様でございます」といったお悔やみの言葉を添えるのが一般的です。

仏教・神道いずれの場合も、香典の扱い方や言葉遣いは故人や遺族への敬意を示す重要な所作です。会場が混雑している場合でも、慌てず落ち着いて対応することで、短時間でも真心を伝えられます。なお、袱紗の色は一般的に紺や灰色など落ち着いた色が適切とされています。

- 一礼してから芳名帳へ記入

- 袱紗から香典袋を丁寧に出す

- 表書きが相手に読める向きで渡す

お悔やみの言葉例(「このたびはご愁傷様でございます」など)

香典を渡す際のお悔やみの言葉は、形式的であっても心を込めて伝えることが重要です。代表的な言葉としては「このたびはご愁傷様でございます」「心よりお悔やみ申し上げます」が一般的です。

宗教や地域によっては「安らかなご冥福をお祈りいたします」といった表現も用いられますが、神道では「御霊のご平安をお祈りいたします」などに置き換えるのが適切とされています。長く話す必要はなく、短く端的に伝えるほうが遺族への負担を減らせます。

言葉を述べる際は、相手の目を見て落ち着いた声で話すことが大切です。また、故人との関係性を詳細に語る場面ではないため、思い出話や冗談は避け、弔意だけを簡潔に表現するのが望ましいです。

| 場面 | お悔やみの言葉例 |

|---|---|

| 受付時 | 「このたびはご愁傷様でございます」 |

| 別れ際 | 「突然で驚きました。心よりお悔やみ申し上げます」 |

ご遺族への声かけタイミングと例(「本日はこれで失礼させていただきます」など)

香典だけを渡して退席する場合、タイミングと内容の簡潔さが重要です。会場内で遺族が受付や他の参列者対応に追われている場合は、無理に声をかけず、落ち着いたタイミングを見計らいます。例えば受付終了直後や人の流れが途切れた瞬間が望ましいです。

声かけの例としては「本日はこれで失礼させていただきます」「急な用事で長居できず申し訳ございません」などがあります。宗教儀礼中は声をかけず、終了後に静かに近づいて一礼し、短く言葉を述べます。

無理に世間話や故人の思い出話を挟むと、他の参列者の進行を妨げる恐れがあるため避けましょう。一礼・短い挨拶・静かな退席が、遺族の負担を最小限にしつつ誠意を示す基本です。

- 受付直後に一言声をかける

- 他の参列者の流れを妨げない

- 言葉は短く簡潔に

退席の仕方(静かに会場を後にする)

香典だけを渡して退席する際は、できるだけ目立たず静かに行動することが礼儀とされています。席に着いていない場合は、受付から直接出口に向かいます。もし会場内に入っている場合は、式の区切りや読経の合間など、静かなタイミングを見計らって退出します。

このとき、椅子や障子の音が響かないよう配慮し、足音も控えめにすることが大切です。出口では軽く一礼してから会場を後にし、遺族が見送りに出てきた場合は短くお辞儀で応じます。会場外で知人に会っても、大声での会話や談笑は避け、弔意の雰囲気を保つことが求められます。

神式や仏式に関わらず、この静かな退席は共通のマナーであり、滞在時間が短くても遺族に良い印象を与える要因となります。

- 出口で一礼してから退席

- 私語や笑い声は控える

- 足音を立てないよう注意する

服装のマナー(基本は喪服)

香典だけを渡す場合でも、服装は正式な喪服が基本とされています。男性は黒のスーツ、白いシャツ、黒ネクタイ、黒靴、女性は黒のワンピースやアンサンブルに黒のストッキングと靴が一般的です。

アクセサリーは結婚指輪以外は控え、パールやオニキスなどの控えめなものを選びます。季節や急な参列の都合で喪服が用意できない場合は、ダークスーツや地味な色合いの服装でも良いとされていますが、その場合でも柄物や明るい色は避けるべきです。

服装は遺族や参列者に対する最大の礼儀であり、香典だけであっても軽視はできません。公式な葬儀マナー集や宗教団体のガイドラインでも、服装の端正さは弔意を表す重要な要素とされています。

- 喪服が基本とされる

- 黒や濃紺など落ち着いた色を選ぶ

- 光沢や派手な装飾は避ける

お焼香は必須か(しなくても失礼ではない場合)

香典だけを渡して退席する場合、お焼香を省略することは必ずしも失礼ではないとされています。公式な葬儀マナーの解説によると、参列の意があり香典を渡している場合は、お焼香を省略しても失礼にはあたらないとされています。

ただし、宗教や地域によってはお焼香や玉串奉奠を行うことが一般的なため、事前に遺族や葬儀社へ確認することが望ましいです。もし省略する場合は、「香典だけで失礼させていただきます」と一言添えることで、遺族への配慮が伝わります。

逆に、お焼香を行う場合は短時間で静かに済ませ、他の参列者の進行を妨げないようにします。

| 状況 | お焼香の可否 |

|---|---|

| 時間が十分にある場合 | お焼香を行うことが多い |

| 仕事の都合で短時間滞在 | 省略しても失礼にあたらない場合あり |

お通夜で香典だけ渡して帰る時間のまとめ

-

香典だけを渡す行為はやむを得ない事情がある場合に配慮される

-

理想の到着時間は受付開始後から式開始15分前まで

-

事前に遺族へ事情を伝えることで誤解を防げる

-

受付では一礼と芳名帳記入を行い丁寧に渡す

-

お悔やみの言葉は短く簡潔に述べる

-

開式直前や式中、閉式間際の到着は避ける

-

遅れる場合は必ず事前連絡を入れる

-

退席は静かに行い目立たぬよう配慮する

-

服装は基本的に喪服か落ち着いた色の礼服とする

-

香典袋は袱紗に包み表書きを相手から読める向きで渡す

-

仏教ではお焼香、省略しても失礼とならない場合がある

-

神道では玉串奉奠を省略する場合も一言添える

-

会場では長話や雑談を避け静粛を保つ

-

遺族への声かけは人の流れが途切れた時に行う

-

マナーを守れば短時間でも誠意は伝わる