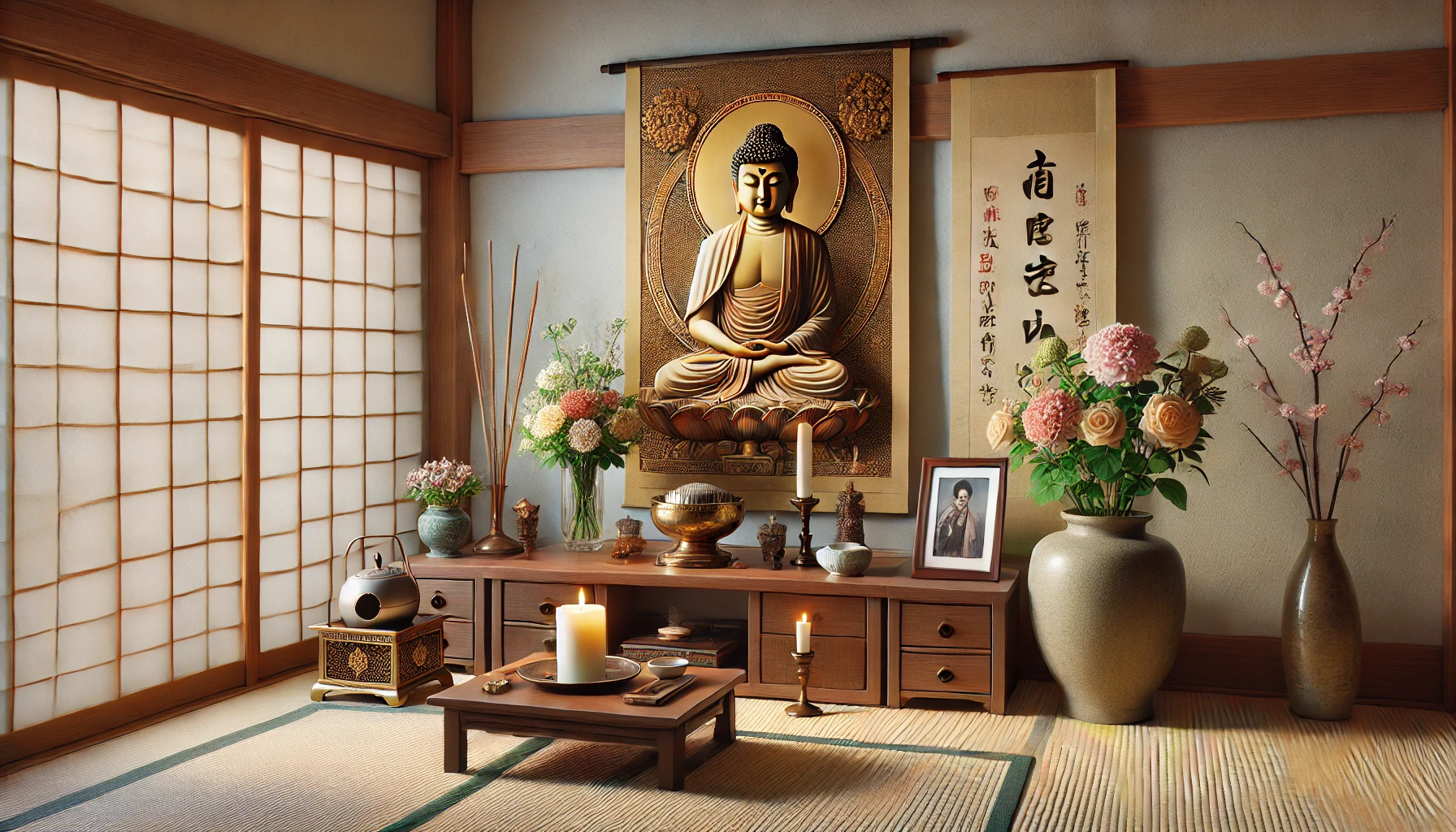

浄土真宗の仏壇をどのように整えるべきか悩んでいる方に向けて、本記事では「浄土真宗 仏壇 飾り方」の基本を丁寧に解説します。法要や法事、一周忌・七回忌・四十九日といった節目の行事において、仏壇の飾り方には一定の配慮が求められます。

仏壇に供える花や餅の選び方、写真の扱い方、しきみの使用可否についても詳しく触れていきます。また、最近増えているミニ仏壇や簡易仏壇の選び方や注意点にも言及し、現代の住宅事情に合った実践的な整え方も紹介します。

さらに、正月飾りや「喪中は正月飾りを避けるべきか」といった時期に応じた対応、大谷派・高田派・東本願寺派・西本願寺・仏光寺派といった宗派ごとの考え方の違いについても解説を加えています。浄土真宗の信仰に基づいた仏壇の飾り方を理解し、家庭にふさわしい整え方を見つけるための一助となれば幸いです。

-

浄土真宗における仏壇の基本的な飾り方

-

法要や法事に合わせた仏壇の整え方

-

写真や花など供える物の扱い方

-

宗派や家庭に応じた柔軟な対応方法

本記事は、仏教の浄土真宗に関する公的な資料や宗派の公式情報、信頼性の高い非営利団体・学術機関の公開資料をもとに編集しています。内容はできる限り正確性を期しておりますが、宗派・地域・家庭の慣習によって異なる場合がございます。

より正確かつ具体的な情報をお求めの方は、最寄りの菩提寺や仏具店、信頼のおける宗教団体等へ直接ご相談されることをおすすめいたします。

関連リンク(外部サイト)

-

浄土真宗本願寺派 公式サイト:https://www.hongwanji.or.jp/

-

真宗大谷派(東本願寺)公式サイト:https://www.higashihonganji.or.jp/

さらに詳しい資料や信頼できる情報源は、当サイト内の「仏教・神道の参考リンク集」もあわせてご覧ください。⇒ https://shinto-buddhism.com/shinto-and-buddhist-sites/

浄土真宗の仏壇の飾り方の基本とは

-

浄土真宗の仏壇の飾り方の基本とは

-

仏壇における法要の基本的な考え方

-

簡易な仏壇を選ぶ際の注意点

-

仏壇に飾る写真はどう扱うか

-

仏壇に供える花の選び方

-

餅を供える際の宗派の考え方

仏壇における法要の基本的な考え方

仏壇は、浄土真宗において阿弥陀如来を敬う大切な場とされており、法要の際には日常以上に丁寧に整えることが一般的です。公式な教団である本願寺派の資料によれば、仏壇における法要は、ご本尊に感謝の気持ちを表し、亡き人を偲ぶ機会として位置づけられています(参考:https://www.hongwanji.or.jp/)

法要では、まず仏壇の掃除から始め、香炉、花立、燭台を整えて並べる形式が広く見られており、花や供物を供えるのが習わしとされています。仏壇の飾り方や法要の手順は、地域や寺院によって異なることもあるため、事前に確認することが推奨されています。

また、読経や焼香などの儀礼は形式にとらわれすぎず、故人を偲ぶ心を大切にすることが強調されます。このような法要を通じて、家族が心を一つにし、先祖への感謝の気持ちを再認識することが、精神的な安心感につながったと感じる人もいるようです。

簡易な仏壇を選ぶ際の注意点

近年では、住宅事情やライフスタイルの変化により、簡易な仏壇(コンパクト仏壇・ミニ仏壇)を選ぶ家庭も増えています。ただし、浄土真宗の教義においては、ご本尊(阿弥陀如来)を中心とした飾り方が重視されるため、簡易化にあたってもその基本を崩さないよう配慮が必要です。

一般的に、簡易仏壇を設置する場合でも、本尊の配置、仏具の向き、供物の位置など、形式的なポイントは可能な限り尊重することが望ましいとされています。また、素材や色味、サイズによっては宗派の伝統と調和しない場合もあるため、専門店や寺院に相談することが勧められます。

簡易であっても、信仰心や敬意を表す空間としての本質は失われないよう心がけることが大切です。そのため、利便性だけでなく、宗教的背景や家族の価値観をふまえた選択が求められます。

仏壇に飾る写真はどう扱うか

浄土真宗では、仏壇に写真を飾ることについて厳密な規定は存在しません。ただし、教義上、仏壇は阿弥陀如来をご安置する場であり、故人の魂が宿る場所ではないとされています。そのため、写真の扱いについても、あくまで家族の思いを大切にする形で対応することが一般的です。

一部の寺院や信徒の間では、写真を仏壇内ではなく、隣接する棚や小さな台の上に飾る「脇飾り」の形が選ばれることもあります。これは、ご本尊を中心とした信仰の姿勢を尊重しつつ、故人への想いを大切にする配慮といえるでしょう。

ただし、多くの寺院では仏壇内に故人の写真を飾らないのが一般的であるとされており、「仏壇はご本尊をご安置するための場所」という教義に基づく考え方が重視されています。写真の位置について迷った場合は、所属寺院の考え方を確認することが推奨されます。

このように、写真の配置については家庭ごとの事情や考え方に応じた柔軟な対応が許容されており、正解・不正解という一律の判断は存在しないという考え方が一般的です。

仏壇に供える花の選び方

仏壇に供える花は、浄土真宗においては「仏花」として、清らかで落ち着いた色合いが好まれる傾向があります。具体的には、白、黄、紫などの控えめな色調の花が一般的とされていますが、地域や家庭によっても選ばれる花に違いがあります。

また、浄土真宗の教義では、花を供える行為は故人への供養というよりも、阿弥陀如来への敬意と感謝の表れとされているため、形式にとらわれすぎず、真心を込めて選ぶことが大切です。

一方で、トゲのある花や香りの強すぎる花、毒性のある植物などは避けられることが多いとされます。これには、仏前の清らかさや安全性に対する配慮が背景にあります。

そのため、初めて仏花を選ぶ場合には、仏具店や寺院に相談すると安心です。

餅を供える際の宗派の考え方

浄土真宗では、餅を供えることに関して特別な禁止や制限は設けられていません。むしろ、季節や行事に応じた餅の供物は、日本文化や年中行事と仏教信仰の融合として自然に取り入れられている例も多く見られます。

例えば、お彼岸やお盆、一周忌などの節目に、丸餅や切り餅を仏壇に供えることがあります。ただし、教義上は供物そのものに霊的な意味を持たせるのではなく、感謝と敬意を込めて供える「心」が重視される点が特徴です。

供えた餅は、法要後に家族で分けていただく「お下がり」として扱われることもありますが、保存状態や衛生面にも注意することが推奨されています。このような文化的背景をふまえ、餅の供え方についても過度に形式化する必要はなく、柔軟な対応が一般的です。

浄土真宗の仏壇の飾り方の実例と応用

-

法事に適した仏壇の整え方

-

しきみの使用方法とその意味

-

一周忌における仏壇の飾り方

-

七回忌を迎える際の仏壇準備

-

四十九日での仏壇のしつらえ方

-

正月飾りと仏壇の関係性

-

喪中は正月飾りを避けるべきか

-

大谷派・高田派の違いと飾り方

-

浄土真宗の仏壇飾り方のまとめと参考情報

法事に適した仏壇の整え方

法事の際の仏壇の整え方は、故人への敬意と家族の祈りを形にする重要な儀礼です。浄土真宗では、法事の主目的が阿弥陀如来のご本願に感謝し、故人を偲ぶことであるため、仏壇は清らかで落ち着いた雰囲気に整えることが重視されます。

具体的には、ご本尊(阿弥陀如来像または名号)の位置を確認し、両脇に配置される仏具(花立、燭台、香炉)を正しく設置します。花や供物は季節や行事に応じて調整し、花は左右対称に飾ると整った印象になります。

さらに、ろうそくの火や線香の煙が仏前にまっすぐ立つような位置を意識することも、落ち着いた雰囲気をつくるために効果的です。

こうした準備を通じて、家族が一体となって祈りの空間をつくる時間そのものが、心の整理や精神的な区切りとなると感じる方もいるようです。

しきみの使用方法とその意味

しきみは、仏壇に供える常緑樹の一つで、主に真言宗や天台宗などの宗派でよく使用されていますが、浄土真宗では一般的ではありません。浄土真宗本願寺派では、樒ではなく、菊や季節の草花などの「仏花」を供えるのが通例とされています。

その清浄性や防腐効果が評価され、古くから神聖な場所に供えられてきました。寺院や地域の慣習によっては例外もありますが、しきみの取り扱いには配慮が求められます。

また、しきみの配置は花立に左右対称で供えるのが一般的とされ、しきみの葉が美しく広がるように切り揃えることもあります。しきみには芳香成分が含まれており、防虫や防臭の役割も果たすといわれていますが、毒性があるため扱いには注意が必要です。

※しきみにはアニサチンという有毒成分が含まれており、厚生労働省も誤飲や誤食を避けるよう注意喚起しています。詳細は国立保健医療科学院の資料をご参照ください。

しきみの使用を迷う場合には、所属する寺院に確認することで、より適切な対応が可能となります。

一周忌における仏壇の飾り方

一周忌は、故人が亡くなってから最初の命日を迎える大切な法要です。浄土真宗では、阿弥陀如来のご本願に感謝し、亡き人を偲ぶ気持ちが重視されるため、仏壇の飾り方もその心を反映するよう整えます。

一周忌の仏壇飾りでは、ご本尊を中心に、香炉、花立、燭台を整え、季節に合わせた花や供物を供えるのが一般的です。餅や果物、お菓子などを供えることもありますが、形式にとらわれず心を込めることが大切です。

特に、この法要を機に仏壇の清掃や仏具の点検を行う家庭も多く、ご本尊の掛け軸や仏具のくすみを丁寧に拭くことで、日常的な信仰の場としての整備にもつながります。

家族や親族が集う場となることもあるため、仏壇をきれいに整えることは、敬意と感謝の気持ちを表す行為として意義があります。

七回忌を迎える際の仏壇準備

七回忌は、亡くなってから6年目に行われる法要であり、一つの大きな節目とされます。浄土真宗では、仏壇の飾り方に厳格な規定はありませんが、感謝と追悼の気持ちを大切にした飾り方が基本とされています。

具体的には、一周忌と同様に、ご本尊の周囲を清め、香炉・花立・燭台の配置を整えます。また、季節の花を用意し、供物には故人が好んでいたものを取り入れる家庭もあります。

この時期には、仏壇や仏具の劣化が見られることもあるため、仏壇全体を見直す良い機会と捉えることもできます。仏壇の設置場所の通気性や明るさ、安定性なども再確認することが推奨されます。

七回忌は、法要の中でも多くの親族が集まる最後の機会となることが多いため、丁寧な準備を心がけるとともに、心からの祈りを捧げる場として受け止める方も多いようです。

四十九日での仏壇のしつらえ方

四十九日は、故人が亡くなってから七七日(なななぬか)を迎える重要な節目であり、浄土真宗では中陰の法要として位置づけられています。この期間を通じて、阿弥陀如来のご本願にゆだね、故人を偲ぶ気持ちを深めることが目的とされます。

仏壇のしつらえとしては、ご本尊を清め、香炉や花立、燭台などの仏具を整え、香や花を供えます。また、白い花を中心に控えめな色合いの仏花が選ばれることが多い傾向にあります。供物には季節の果物や菓子など、保存性に配慮したものが好まれます。

四十九日の法要後は、位牌を白木から本位牌へと移すタイミングともなります。この移行の儀礼を機に仏壇全体の見直しや掃除を行う家庭も少なくありません。

なお、形式的に行うのではなく、心からの感謝と祈りを込める姿勢が、浄土真宗における四十九日の本質といえます。

正月飾りと仏壇の関係性

浄土真宗においては、正月は阿弥陀如来に対して新年の感謝を表す時期と捉える家庭もありますが、仏壇に正月飾りを施すかどうかは、宗派や地域、家族の考え方によって大きく異なります。

伝統的には、門松やしめ縄などの正月飾りは神道的要素が強く、仏壇に飾ることを控える家庭もあります。一方で、花や鏡餅などを供えて新年を迎える準備とする家庭もあり、信仰と文化的な慣習が重なり合った実例が見受けられます。

いずれにしても、ご本尊や仏壇の格式を損なわず、清潔で整った空間を保つことが優先されるべきです。過度な装飾は避け、落ち着いた雰囲気の中で感謝の気持ちを込めるような飾り方が好ましいとされています。

判断に迷う場合は、地域の寺院に相談することで、伝統に即した対応が可能になります。

喪中は正月飾りを避けるべきか

喪中における正月飾りの扱いは、宗教的な信念と社会的な配慮の両面から考える必要があります。特に浄土真宗では、「死はけがれではなく、阿弥陀如来のもとへ帰る旅立ち」とされるため、喪中でも正月飾りを必ずしも避ける必要はないという考え方もあります。

ただし、一般的な社会通念としては、喪中に正月を祝うことを控える家庭が多く、しめ縄や門松などの装飾を省略することがあります。仏壇についても、新年の飾りを控えることで故人への哀悼を表すという選択肢も存在します。

このように、形式にとらわれるのではなく、家族の気持ちや地域の習慣を尊重し、故人への感謝と敬意を込めて対応することが大切です。

大谷派・高田派の違いと飾り方

浄土真宗には複数の宗派が存在し、中でも大谷派(東本願寺)と高田派は代表的な存在です。両派は教義の基本は共通しているものの、仏壇の飾り方や仏具の種類に細かな違いがあるとされています。

例えば、大谷派では「南無阿弥陀仏」の名号や阿弥陀如来の木像をご本尊とするケースが多く、仏具の配置も左右対称を重視します。一方、高田派では、本尊や仏具の様式に独自の形式が見られる場合があります。

したがって、仏壇の購入や飾り付けの際には、所属している宗派に応じた形式を事前に確認することが重要です。信仰心を大切にしながらも、伝統を尊重する姿勢が求められます。

浄土真宗の仏壇飾り方のまとめと参考情報

ここまで、浄土真宗における仏壇の飾り方について、法要や季節行事、宗派ごとの違いなどを交えて紹介してきました。浄土真宗の仏壇は、阿弥陀如来への敬意を表す信仰の中心として、日常の中で大切に扱うことが多いとされています。

仏壇の飾り方に決まった「正解」はありませんが、各家庭の信仰心や故人への思いを反映しながら、宗派や地域の習慣に即して整えることが推奨されています。

また、法要の際や年中行事ごとに仏壇を見直すことで、仏教の教えを日常生活に取り入れるきっかけにもなります。今後、仏壇を整えたり新たに購入を検討する場合は、寺院や専門店など信頼できる情報源を活用しながら、丁寧に対応することが重要です。

読者の皆さまが、自身の信仰や家族の在り方に合った仏壇との向き合い方を見つける一助となれば幸いです。

浄土真宗の仏壇飾り方のまとめポイント

-

仏壇は阿弥陀如来をご本尊として安置する信仰の場である

-

飾り方は宗派や地域、家庭によって柔軟に異なる

-

法要時には香炉・花立・燭台を基本とした整え方が一般的

-

ご本尊を中心にした左右対称の配置が望ましいとされる

-

仏壇の掃除や仏具の点検も重要な供養の一環とされる

-

簡易仏壇でもご本尊の配置と信仰心を保つ工夫が必要

-

写真は仏壇内ではなく脇飾りとして飾るのが一般的

-

供える花は白や黄など落ち着いた色合いが好まれる

-

餅や果物は行事や季節に応じて供える例が多い

-

一周忌や七回忌では仏壇を丁寧に整えることが重視される

-

四十九日は本位牌への切り替えの節目ともなる

-

正月飾りは神道要素を避けつつ感謝を込めて整える場合もある

-

喪中の正月飾りは家庭や地域の考え方に応じて判断される

-

しきみは浄土真宗では一般的ではなく仏花が主流とされる

-

飾り方で迷うときは所属寺院や仏具店への相談が推奨される